La historia de Jobabo, municipio de la actual provincia de Las Tunas, se hunde en las raíces mismas de este archipiélago caribeño. Diversos referentes testifican que la zona que hoy comprende el municipio estaba poblada de extensos bosques de maderas preciosas, un entorno virgen donde habitaban pequeños grupos de aborígenes de recolectores-cazadores-pescadores. Estos primeros pobladores, menos desarrollados que en otras áreas del país, establecieron una relación primigenia con un territorio que, durante siglos, se caracterizaría por su aislamiento y baja densidad poblacional.

El rastro de estas comunidades prehispánicas no se ha perdido. Existen evidencias arqueológicas que sitúan a estos grupos en las zonas del Monte Cabaniguán, en un área de La Caobilla en los alrededores del Río Jobabo, y en Cayojo, al norte del municipio. Estos sitios son testimonios mudos de las primeras formas de vida en la región, puntos cardinales de una cartografía ancestral que precede a la llegada de los colonizadores europeos y que constituye el estrato más antiguo del patrimonio jobabense.

La llegada de los españoles a esta zona, motivada en tan temprano periodo de la colonización por la búsqueda de oro en las márgenes del río, no significó el establecimiento definitivo de poblaciones específicas, sino que funcionó principalmente como sitio de tránsito. Sin embargo, uno de los hechos más significativos de la Historia de Cuba en la etapa colonial tiene lugar precisamente aquí: en las Minas de Oro de Caobilla, donde varios esclavos se negaron a trabajar al ritmo cotidiano. La historiografía lo recoge como la primera sublevación de esclavos negros de Cuba en tan temprana fecha como 1533, un acto de rebeldía inicial que marca el carácter combativo que definiría a la zona.

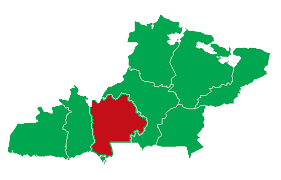

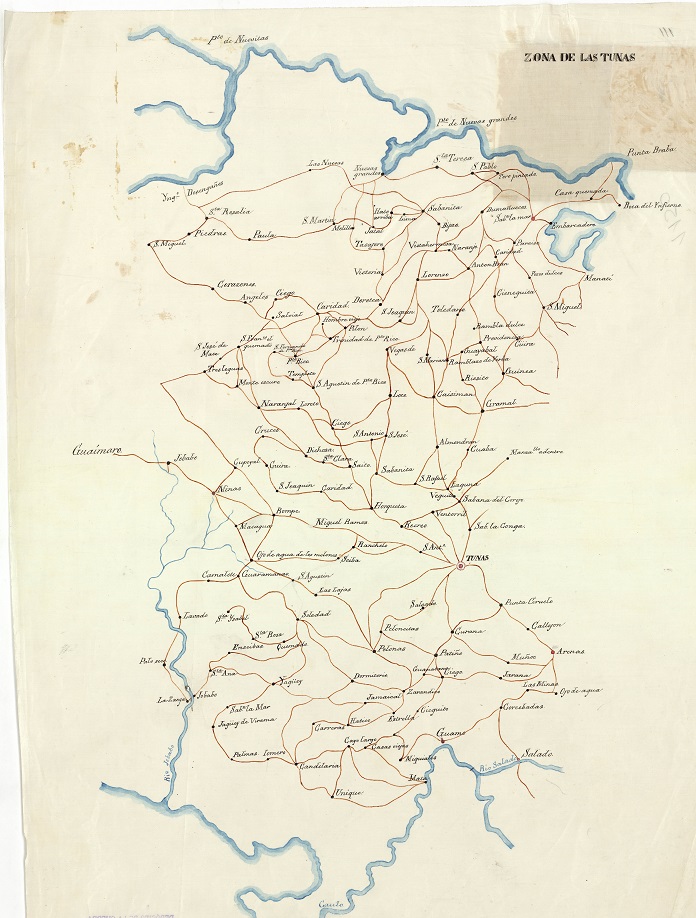

La pertenencia administrativa de Jobabo ha sido un reflejo de las divisiones territoriales de la Isla. En los períodos desde 1510 hasta 1607, Jobabo perteneció a la Villa de Bayamo. Luego, desde 1607 a 1868 pasa a formar parte de la Gobernación de Santiago de Cuba. Entre 1868 y 1902, el territorio perteneció al Departamento Provincial Oriental y desde 1902 a 1974, con la división de la República en seis provincias, formó parte de la antigua provincia Oriente. Esta ubicación limítrofe siempre fue un factor determinante en su desarrollo.

A partir del siglo XVII la zona evolucionó lentamente hacia la construcción de haciendas ganaderas, como Cabaniguán y Birama, que se convertirían en los pilares económicos de los siglos posteriores. A mediados del siglo XIX el embarcadero de la Zanja tomó importancia como punto de comunicación y de trasiego y embarque de mercancías, aunque la baja densidad poblacional seguía siendo una constante. En estas haciendas durante el siglo XIX existían esclavos, destacándose ya en la década del sesenta las propiedades del bayamés Francisco Vicente Aguilera, figura clave en la historia local y nacional.

La actividad azucarera tuvo sus primeros y tímidos intentos en la región. En las cercanías de la zona hoy conocida por el Corojo estaba situado un trapiche propiedad de Aguilera, aunque los estudios historiográficos regionales no han esclarecido en profundidad esta historia azucarera pre-republicana. Se tienen referencias no confirmadas de un pequeño trapiche en Ojo de Agua de los Melones. Lo que sí está demostrado es que al terminar el siglo XIX en el territorio actual de Jobabo, la actividad ganadera era su base económica fundamental, un legado que se extendió en el tiempo.

Por su geografía limítrofe con el Camagüey, Jobabo fue paso obligado de los mambises y escenario de importantes combates en las luchas por la independencia en ambas guerras. El 17 de octubre de 1868 Francisco Vicente Aguilera se alza en armas desde Cabaniguán, lugar donde hizo historia el Regimiento de mismo nombre. El hecho de armas más notable fue el Combate de Palo Seco, dirigido por Máximo Gómez el 2 de diciembre de 1873, un episodio que selló con sangre el compromiso independentista del territorio.

Por su geografía limítrofe con el Camagüey, Jobabo fue paso obligado de los mambises y escenario de importantes combates en las luchas por la independencia en ambas guerras. El 17 de octubre de 1868 Francisco Vicente Aguilera se alza en armas desde Cabaniguán, lugar donde hizo historia el Regimiento de mismo nombre. El hecho de armas más notable fue el Combate de Palo Seco, dirigido por Máximo Gómez el 2 de diciembre de 1873, un episodio que selló con sangre el compromiso independentista del territorio.

La importancia estratégica de Jobabo durante la Guerra de los Diez Años fue tal que fue punto de reuniones entre importantes figuras de la dirección de la lucha en las zonas de El Lavado, Bracito y Ojo de Agua de los Melones. Este último sitio fue de capital importancia, pues allí estuvo enclavada la Casa de Gobierno desde donde Carlos M. de Céspedes, el Padre de la Patria, tomó importantes decisiones para el curso de la guerra, convirtiendo a Jobabo en un efímero pero crucial centro del poder insurgente.

La magnitud de las propiedades que sirvieron de base a esta historia se puede apreciar en documentos de la época. La propiedad de Cabaniguán, según una escritura fechada el 11 de noviembre de 1883, contaba con 2243 caballerías, 293 cordeles y trece varas cubanas, una extensión inmensa que da cuenta de la naturaleza latifundista de la economía pre-revolucionaria.

Los límites de Cabaniguán en 1883 estaban bien definidos: al norte con la finca de San José de la Plata propiedad de los hermanos Machado y Bracito propiedad de Vicente Machado y la comunidad de Guaramanao; al este con los terrenos de la comunidad de Birama, propiedad de Leocadio Ramírez Vila y herederos de Rafael Oro Ramírez. Al sur colindaba con la comunidad de Birama y una ancha franja de manglares propiedad del estado, y al oeste limitaba con el río Jobabo, que la separaba de otra parte de la finca en la jurisdicción de Camagüey, con un valor de cincuenta y cuatro mil pesos en oro americano.

En ese mismo año de 1883, estos propietarios adquirieron mediante título de compraventa la finca La Candelaria de Altagracia Estrada Estrada, viuda de Don Juan García. Esta propiedad comprendía los sitios siguientes: Candelaria, La Mina, San Francisco, Piedra de Imán, El Corojo, La Llave, Jaguey, El Lavado, Camalote, Santa Clara, el Potosí y la Canoa, con una extensión de cincuenta y seis caballerías. Esta transacción muestra la dinámica de concentración de la tierra en pocas manos durante el siglo XIX.

Tras la guerra, las deudas de la familia Aguilera llevaron a que esta finca fuera adquirida por la Sociedad Mercantil de Manzanillo por sucesión de Francisco Vicente Aguilera en pago de deudas. La finca mayor de Cabaniguán medía en 1887 2906 caballerías, habiéndose incrementado notablemente en apenas cuatro años. La propiedad, que incluía la finca La Mina de trescientas caballerías en la zona de Caobilla, fue oficialmente adjudicada el 16 de diciembre de 1887, separándose de Cabaniguán y Birama.

El destino de estas tierras dio un giro trascendental en el siglo XX. En 1902, pasan a manos de la Cuban Company, una corporación con casa matriz en New Jersey, Estados Unidos de América. La compra se redujo a mil doscientas treinta y cinco caballerías, y fue refrendada por H. Wohi Gham, natural de Escocia, apoderado especial de Arthur Coppell, vicepresidente de la compañía. Este evento marcó el inicio de la transformación capitalista y azucarera de Jobabo.

Hasta entonces, los escasos asentamientos poblacionales existentes eran rurales y con baja densidad. El incremento demográfico se produce a partir de la primera década del siglo XX con la construcción del ferrocarril y, posteriormente, del ingenio azucarero. La llegada del capital extranjero rompió el aislamiento secular de la comarca.

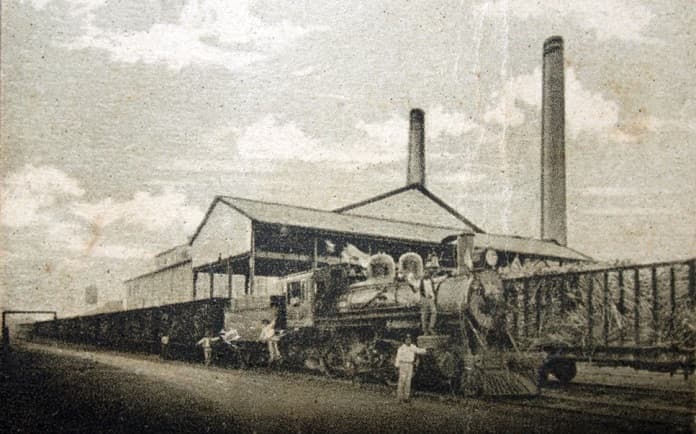

Entre 1900 y 1905 se construyó el ramal ferroviario Martí-Bayamo, que abrió el acceso a la zona y atrajo los primeros trabajadores emigrantes. Esta vía constituyó un paso definitivo en la decisión de construir el central, ya que facilitaba a la compañía constructora el traslado de materiales y maquinaria, tejiendo una red de conexiones que integraría a Jobabo en la economía nacional e internacional.

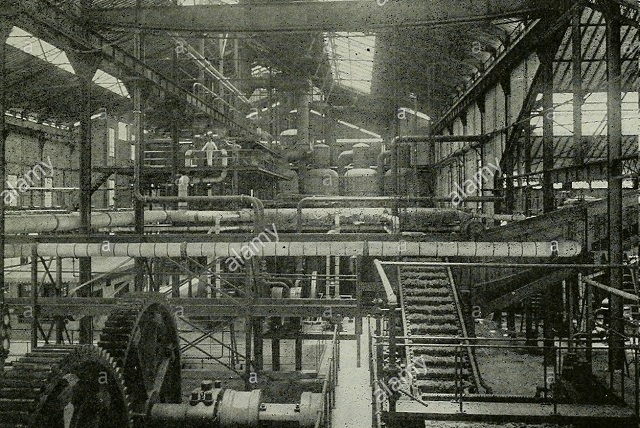

En 1907, la Cuban Company obtuvo el permiso para realizar el desmonte de los bosques, y en 1908 comenzaron las obras del ingenio. Los ingenieros realizaron un cambio crucial: decidieron construirlo no en el terreno inicial previsto, colindante al río Jobabo por considerarlo muy bajo, sino en el sitio actual: el Sao del Savial. Esta decisión definiría para siempre la ubicación del núcleo urbano principal.

Las faenas constructivas atrajeron en 1908 la primera oleada migratoria significativa, integrada mayoritariamente por españoles, en su mayoría gallegos, que se incorporaron como peones y jefes de cuadrillas. Esta inmigración europea dejaría una huella perdurable en la composición social y cultural del pueblo que comenzaba a gestarse.

Al mismo tiempo que se construía el central, continuó la tala de bosques para la infraestructura ferroviaria y el fomento de las áreas cañeras. Aparecieron los colonos, se construyeron los bateyes y surgieron nuevos núcleos poblacionales rurales, así como los conocidos barracones para los emigrantes antillanos, fundamentalmente haitianos, cuya fuerza de trabajo fue esencial y cuya cultura enriquecería el acervo local.

La primera zafra del central Jobabo comenzó oficialmente el 12 de febrero de 1912, con una duración de 65 días. Se produjeron 73,202 sacos de azúcar, procesándose 5,917,760 @ de caña y logrando un rendimiento de 12.37. Este evento marcó el nacimiento de Jobabo como un actor relevante en la economía azucarera de Cuba.

La primera zafra del central Jobabo comenzó oficialmente el 12 de febrero de 1912, con una duración de 65 días. Se produjeron 73,202 sacos de azúcar, procesándose 5,917,760 @ de caña y logrando un rendimiento de 12.37. Este evento marcó el nacimiento de Jobabo como un actor relevante en la economía azucarera de Cuba.

La fuerza de trabajo tenía una composición heterogénea, pues la formaban africanos, jamaicanos, chinos y cubanos. Aunque se desconoce la plantilla exacta inicial, se calcula entre 260 y 320 trabajadores, cifras que crecerían hasta los 822 obreros en 1926. Esta mezcla de orígenes forjó un proletariado multicultural y solidario.

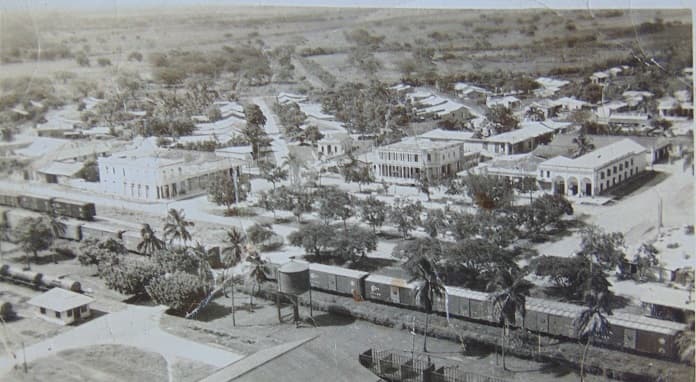

El 15 de febrero de 1913 se adoptaron acuerdos fundamentales para la urbanización de Jobabo: la creación del juzgado municipal, una estación telegráfica y un presupuesto para el cementerio. El 21 de abril de 1915 se concedió el permiso a Francisco Arredondo para instalar la red de alumbrado público. Eran los signos de la modernidad llegando a la hasta entonces aislada comarca.

La vida institucional se consolidó con la designación de alcaldes del barrio. En 1917 fue nombrado Antonio Carreras All, sustituido brevemente por Mariano Mayo y luego por Antonio Sainz. Este marco administrativo daba cuenta del crecimiento y la necesidad de gobierno local.

Entre 1919 y 1925, el poblado se expandió con nuevos establecimientos de mampostería como la Asociación de Colonos, la Sociedad Cultural Liceum y la Farmacia. Los límites del poblado se mantenían dentro de un perímetro triangular cuya base era paralela a la línea férrea, un diseño urbano característico de los pueblos azucareros.

La modernidad llegó plenamente a Jobabo a través de proyectos urbanísticos ambiciosos: calles bien delimitadas, la construcción de hoteles como el Plaza y el París, y un cine teatro. Esta década de prosperidad económica condujo a la creación de patrimonios sólidos en la naciente burguesía local, muchos de ellos emigrados españoles que consolidaron sus posiciones como propietarios de comercios y colonos.

En el aspecto sociocultural, se produjeron cambios profundos. La urbanización se extendió a través de los bateyes azucareros, y en las zonas rurales surgieron nuevos núcleos humanos. En las cabeceras urbanas, los perímetros se expandieron y se mejoró el trazado y mantenimiento de calles, configurando la fisonomía del Jobabo actual.

Como consecuencia directa de la expansión económica, se produjo un incremento demográfico sostenido. La emigración española, cuyos años cumbres fueron 1908, 1912 y 1918, constituyó una masa numerosa. Primero llegaron hombres solos para la construcción y luego se establecieron con sus familias, integrando su cultura al tejido social local.

En estas primeras décadas se consolidaron elementos claves de la identidad local. En 1928 surgió la tradición cultural de las Verbenas de Jobabo San José, que llenaron un vacío en la espiritualidad y se convirtieron con el tiempo en la festividad cultural más importante. Paralelamente, en espacios rurales, se desarrollaron tradiciones provenientes de la cultura haitiana, como la danza de la guinea, demostrando la riqueza del sincretismo jobabense.

La clase trabajadora se fortaleció al ritmo que crecían las contradicciones clasistas, preparando el escenario para luchas sociales venideras. Irrumpió con fuerza en el movimiento huelguístico antimachadista de los años 30 y en épicas batallas sindicales, lideradas por figuras como Genaro Macías, Elizardo Feijoo, Enrique Casal y el líder de los trabajadores del campo, Juan Delgado, alias “Sandino”.

Con la década del 50 llegó a Jobabo un amplio movimiento martiano y ortodoxo, que luego derivó en el movimiento clandestino antibatistiano. Este incorporó a la lucha a combatientes de todas las clases sociales, desde las explotadas hasta la burguesía media. La presencia de la mujer combatiente tuvo ejemplos destacados en Concepción Regueiro y Flora Caraballo, cuyos nombres honran la historia local.

En la lucha armada final contra Batista, combatientes jobabenses se incorporaron a la Sierra Maestra y al 4to Frente Simón Bolívar, destacándose la Guerrilla de Marcos Carmenate. El combatiente Jesús Bermúdez Cutiño, ya fallecido, General de las FAR y cronista de la lucha armada, cumplió importantes misiones. La acción militar más importante del siglo XX en el territorio fue la toma de Jobabo el 30 de diciembre de 1958, que condujo a la liberación definitiva del municipio.

Con el triunfo revolucionario del 1º de Enero de 1959, llegaron transformaciones radicales: la nacionalización del central, la expropiación de los latifundios y la creación de una red de escuelas e instituciones sociales de educación y salud. La economía se diversificó con ambiciosos planes como criaderos de aves y cerdos, la planta procesadora de kenaf (Makenaf II) e importantes planes vianderos que se convirtieron en polos de producción de alimentos.

La última gran prueba llegó con el Periodo Especial y el desmantelamiento del central azucarero, hecho que hizo que el municipio perdiera su principal fuente de producción y empleo. Sin embargo, la resiliencia que ha caracterizado a Jobabo a lo largo de su historia ha salido a flote. Diversos programas han impulsado la recuperación del municipio, enfocándose hoy en la agricultura y los servicios como principales impulsores de una economía que busca reinventarse, manteniendo viva la memoria de sus bosques primitivos, sus luchas independentistas, su auge azucarero y el valor de su gente, pilares todos de una identidad local forjada en la frontera oriental de Cuba.

La última gran prueba llegó con el Periodo Especial y el desmantelamiento del central azucarero, hecho que hizo que el municipio perdiera su principal fuente de producción y empleo. Sin embargo, la resiliencia que ha caracterizado a Jobabo a lo largo de su historia ha salido a flote. Diversos programas han impulsado la recuperación del municipio, enfocándose hoy en la agricultura y los servicios como principales impulsores de una economía que busca reinventarse, manteniendo viva la memoria de sus bosques primitivos, sus luchas independentistas, su auge azucarero y el valor de su gente, pilares todos de una identidad local forjada en la frontera oriental de Cuba.