Comisión investiga responsabilidades ante deterioro de alimentos en Centro de Elaboración de la Gastronomía en Jobabo

Preparativos en Jobabo ante posibilidad de intensas lluvias

Ante la posibilidad de intensas lluvias en esta zona sur de la provincia de Las Tunas, las autoridades locales realizaron una valoración urgente para activar el plan de medidas preventivas priorizando la protección de la población y los recursos económicos ante posibles inundaciones.

Entre los aspectos más urgentes analizados se encuentra la revisión inmediata del estado de las presas y micro presas que influyen en el territorio. Se mantendrá una vigilancia estricta sobre el comportamiento de los ríos Jobabo y Cayojo, los de mayor caudal, para evaluar los riesgos en las cuatro principales áreas inundables del municipio. La prevención colectiva es vital para minimizar daños.

Dentro del poblado cabecera, se orientó proceder de inmediato con la limpieza de zanjas, canales y alcantarillas que suelen obstruirse. La atención se centra en el centro de la ciudad, el reparto Manuel Ascunce y la zona de Los Sitios, lugares que por experiencias pasadas han sufrido penetraciones del agua en viviendas. La acción comunitaria para mantener los desagües limpios es una primera línea de defensa.

Aunque el Consejo de Defensa Municipal (CDM) no se ha activado formalmente, un grupo de trabajo de alto nivel ya evalúa las acciones para las zonas rurales más vulnerables. Comunidades del sur como Zabalo, Palo Seco y El Aguacate, y otras del oeste como Caobilla y Dos Hermanos, pueden quedar aisladas y presentan riesgos de inundación. Para estos casos, se comienza a valorar la evacuación preventiva hacia familiares o la preparación del Instituto Preuniversitario en el Campo (IPA) Manifiesto de Montecristi como albergue.

Hasta el momento la situación de las presas es favorable: Jobabito se mantiene a un 51%, Lavado a un 21% y Cayojo a 26%.

La seguridad de las viviendas es otra prioridad. Fue revisada la situación de más de 800 casas con riesgo de deterioro, en especial aquellas con probabilidad de derrumbe ante lluvias persistentes. Se brindará asistencia a las familias para, de ser necesario, proceder a una extracción segura y oportuna.

Para que la respuesta sea ágil, se puntualizó todo el engranaje comunicacional. Se asegurará el enlace constante entre el puesto de mando de la Defensa Civil y cada una de las zonas y organismos involucrados. Una información rápida y veraz es fundamental para la toma de decisiones y la tranquilidad de la población.

En el ámbito económico-social, se orientó revisar todos los productos agropecuarios que puedan cosecharse de inmediato para su distribución. Se coordina, además, la venta de carbón vegetal, el abasto de agua potable y la disponibilidad de medios de transporte para enfrentar la eventualidad, medidas que buscan garantizar la normalidad posible.

Finalmente, se chequeó el suministro de combustible a grupos electrógenos para garantizar servicios vitales en instituciones clave como la emisora municipal, el hospital, ETECSA y las panaderías. De manera crítica, se prioriza el restablecimiento del bombeo de Birama, que lleva más de 72 horas interrumpido, un asunto urgente para el abastecimiento de agua. La experiencia demuestra que la preparación colectiva marca la diferencia ante los eventos climáticos.

106 días de huelga: Cuando Jobabo escribió su propia historia de dignidad

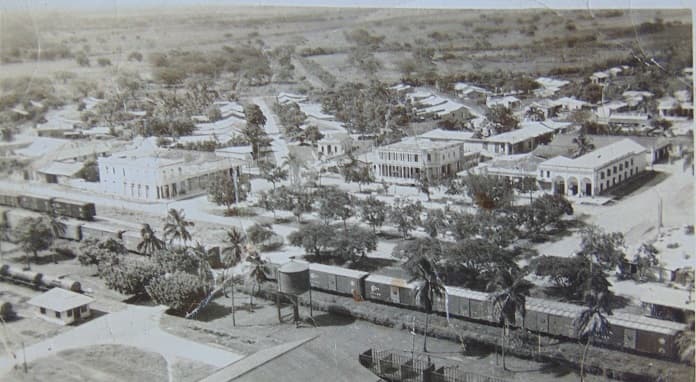

En el corazón de una vasta llanura azucarera de Cuba, el central Jobabo no era solo un ingenio próspero, sino una síntesis de esa explotación añejada que definía una era. A la sombra de sus chimeneas, la vida transcurría marcada por el sudor, la miseria y la férula de una administración indiferente. El año 1933, sin embargo, resonaría de forma distinta. Tras el derrocamiento del machadato, un viento de esperanza recorría la isla, y en Jobabo, ese viento se convirtió en un huracán de dignidad.

El 23 de septiembre de 1933 quedó grabado a fuego en la memoria colectiva. Un grupo de obreros, representantes de una fuerza laboral hastiada de tantos males, presentó ante el administrador norteamericano, Mister J. A. Pepper, un pliego de condiciones que era mucho más que una lista de demandas. Era la constitución no escrita de sus derechos nunca dados. Exigían la legalización del sindicato, la jornada de ocho horas con remuneración digna de 80 centavos, la eliminación del infame pago de 25 centavos por atención médica, el descanso retribuido, el pago por maternidad y mejoras sustanciales en los insalubres bateyes. Era, en esencia, una petición para ser tratados como seres humanos.

La estrategia de Pepper fue el silencio, un cálculo erróneo basado en la supuesta sumisión de sus empleados. Al no responder en las 72 horas establecidas por la costumbre huelguística, subestimó la tempestad que él mismo había ayudado a gestar. Su desdén no apagó los ánimos; por el contrario, vertió combustible sobre la brasa de la indignación. El silencio de la oficina administrativa fue la respuesta más elocuente: la negación absoluta al diálogo.

El 26 de septiembre, el silbato del central no anunció el inicio de un ajetreo laboral característico. En su lugar, un silencio más potente que cualquier ruido industrial inundó el batey. Todo se detuvo, los preparativos de una zafra que se suponía comenzarían en diciembre o enero quedaron varados como los vagones de las moles de hierro que transportaban la caña. La huelga había comenzado. No era un paro improvisado; era la decisión consciente de un pueblo obrero que decidió ponerse de pie.

Lo que siguió fue una de las manifestaciones huelguísticas más largas y duras documentadas en Cuba. Ciento seis días en los que la solidaridad se convirtió en el sustento principal. La vida se reorganizó alrededor de la resistencia. Mujeres, niños y ancianos apoyaron a los huelguistas, creando redes de abastecimiento y manteniendo alta la moral frente a la presión, la escasez y la amenaza constante de la represión.

La huelga de Jobabo trascendió la simple demanda económica. La exigencia de botiquines, la eliminación del pago médico y el derecho a la maternidad revelaban una lucha por la salud y la dignidad familiar. La mejora de los bateyes era un combate por el derecho a una vivienda decorosa. Esta visión integral demostraba una conciencia de clase avanzada que entendía que la liberación laboral estaba indisolublemente ligada al bienestar humano global.

El 10 de enero de 1934, la huelga llegó a su fin. La presión y la necesidad obligaron a un acuerdo que, si bien significó concesiones importantes por parte de la administración, no pudo ser celebrado como una victoria plena. El agotamiento físico y económico de los obreros chocó con la tenacidad de un poder que solo cedió lo mínimo indispensable. Fue un triunfo moral incontestable, pero logrado a un costo inmenso.

La verdadera cara de la represión se mostró una vez apagados los ecos de la huelga. Los líderes que habían guiado la protesta fueron blanco de una cacería brutal. Genaro Macías se vio forzado al exilio interno, huyendo hacia Santiago de Cuba para salvar su vida. Juan Delgado, conocido como “Sandino”, no tuvo la misma suerte. Su asesinato se convirtió en el sello trágico de la epopeya, un recordatorio sombrío de que desafiar al poder del dinero tenía consecuencias últimas.

La huelga de los 106 días no fue en vano. Si bien sus líderes fueron perseguidos, la semilla de la conciencia obrera quedó plantada para siempre en la tierra de Jobabo. El episodio se erigió como un faro para las luchas sindicales futuras, demostrando que la unidad y la tenacidad podían arrancar concesiones incluso al poder más intransigente. Desde ese instante Jobabo dejó de ser un simple central azucarero para convertirse en un símbolo de resistencia.

Hoy, décadas después, la historia de aquellos 106 días resuena no como una reliquia del pasado, sino como un testimonio vigente. Habla de la capacidad de un colectivo para escribir su propia historia frente a la adversidad. Un capítulo esencial en la crónica de la dignidad obrera cubana, un eco que perdura en el tiempo y que nos recuerda que los derechos que hoy damos por sentados fueron conquistados con el valor y la perseverancia de quienes, como los obreros de 1933, tuvieron el valor de decir alzar los brazos, no para rendirse, sino para defender sus intereses.

Sembrar la pasión de la danza en su familia es y será la ilusión de la instructora Dalgis Mejías Borrero

La danza es un arte que se basa en la expresión corporal, generalmente acompañada de música. Es una de las formas de expresión más ancestrales del ser humano y puede tener fines estéticos, de entretenimiento o religiosos. Puede considerarse la forma de arte más antigua, ya que antecede al lenguaje y encarna una de nuestras relaciones más primitivas con el universo. Su práctica y apreciación fortalece la identidad cultural, siendo la comunidad centro del proceso de transformación social. La instructora Dalgis Mejías Borrero sigue demostrando su amor hacia la profesión a pesar de haberse jubilado en este sector y ha sembrado en las generaciones de su familia esta pasión por la especialidad.

¿Qué sintió la primera vez que impartió una clase de danza?

Bueno, la primera vez que impartí una clase de danza, yo me sentí una persona realizada, porque iba a impartirle a esos niños lo que a mí me enseñaron en ese curso, lo que me enseñaron en las tunas en los seis años que tuve que seguir estudiando, que no podía dejar atrás nada, tenía que enseñarles a ellos todo lo que a mí me enseñaron para que ellos más adelante pudieran enseñarlo.

La identidad musical cubana presenta una diversidad de ritmos entre los que se encuentran: el punto guajiro o cubano, la rumba, la conga, bolero, guaracha, danzón, mambo, chachachá, son, salsa y las diversas vertientes y nuevos ritmos como el pilón y el mozambique, que han dado lugar a nuestros bailes de gran popularidad y tradición en la cultura cubana. Por lo tanto, cuando se habla de identidad musical e identidad danzaria, se alude a aquellos elementos que conforman nuestra música y bailes cubanos, que nos identifica y define.

Sabemos que su hija es instructora de arte en esta manifestación, e incluso fue su alumna en Casa de Cultura. ¿Qué sintió cuando la vio graduarse en esta manifestación?

Bueno, lo que sentí fue algo muy grande, porque no vi graduar solo a mi hija. Vi graduar primeramente a mi hija. Vi graduar a mi sobrina, Daniusba, que es instructora de danza también, y para mí las dos son mis hijas. Fue algo muy grande, porque pienso que la tradición de la danza en la familia de nosotros no va a morir, que va a seguir, porque yo me jubilé, pero ellas siguieron.

¿Ha pensado alguna vez o ha hecho alguna danza o coreografía en conjunto con su hija?

Sí, la hice en conjunto con mi hija y con mi nieta, en un evento de coreodanza en la Casa de Cultura, montamos una coreografía las tres, hija y nieta, y la abuela, yo. Yo salía primeramente bailando con mi pareja, cogíamos los dieciséis tiempos ahí, yo salía de cena, entraba mi hija con su pareja a los dieciséis tiempos, salía de cena, y entraba mi nieta, Salet, a los dieciséis tiempos salía, y al final cerrábamos la coreografía las tres parejas.

En estos momentos, su nieta también es alumna suya. ¿Se inclina también por esta manifestación?

No, es algo que me duele, porque quisiera que siguiera, pero ella me dice, Mimi, me gusta bailar, bailo en tu grupo, pero quiero ser doctora.

¿Desea mandarle algún mensaje a la nueva generación que se está formando en esta especialidad?

Bueno, a la nueva generación que está en esta especialidad, quisiera decirles que no se detengan, que sigan, para que la danza nunca muera, y menos la danza de nuestro municipio. Que rescaten las tradiciones que quizás nosotros no hemos podido rescatar, que ellos que son jóvenes las rescaten, y que sigan adelante.

En resumen, la danza es mucho más que una forma de entretenimiento; es una herramienta poderosa para el desarrollo y el bienestar integral de las personas, promoviendo la salud física, emocional, social y creativa. La danza tradicional se ha identificado como un componente integral que contribuye a mantener las expresiones del territorio, como la vestimenta propia, relatos, mitos, las formas de vida como el cultivo de la tierra y los alimentos que sustentan la vida diaria, fortalece diversas capacidades del individuo tales como la sensibilidad, la creatividad, la capacidad de explorar y expresar creencias costumbres y tradiciones de un pueblo.